Mit und ohne Worte tauschen wir tagtäglich gegenseitig Geschichten aus. Wir schildern Erlebnisse, berichten über Erfahrungen, stellen Geschehnisse dar, die wir manchmal nur vom Hörensagen oder vermittelt durch Meldungen kennen, die wir gelesen oder sonst wie vernommen haben. Dabei vergessen wir häufig, dass jede dieser Geschichten immer wieder auch etwas anders erzählt werden kann, mit unterschiedlichen Nuancen, Betonungen, Details oder Spannungsbögen. Geschichten zu erzählen oder, wie man heute oft sagt, das „Storytelling“, kann mit unterschiedlich geschulter Rhetorik vorgetragen werden. Geschichten können als Form der Wissensvermittlung, zur Unterhaltung durch Anekdoten, als mögliche Problemlösung oder, nicht zuletzt, auch als Mittel zur Manipulation dienen. Sie sind eng verbunden mit dem häufig verwendeten Begriff des Narrativs.

Wie gut Geschichten ihr jeweiliges Gegenüber erreichen können, dies hängt auch von der besonderen Erzählkunst, von Charisma oder der Ausstrahlung eines Erzählers ab, welche einen entsprechenden Eindruck bei den ZuhörerInnen hinterlassen. Diese hören die jeweiligen Geschichten mit ihren eigenen Ohren, beobachten sie mit eigenen Augen, reichern das Gehörte mit eigenen Erinnerungen, Fantasien und Hoffnungen an oder blenden ein anderes Mal unliebsame Passagen unbewusst aus. Friedrich Nietzsches hat generell zur Kunst (also auch zur Erzählkunst) angemerkt: „Alle Kunst wirkt als Suggestion auf die Muskeln und Sinne, (…) sie redet zu dieser Art von Beweglichkeit des Leibes. (…) Alle Kunst wirkt tonisch, (…) es gibt ein eigenes Gedächtniß, das in solche Zustände hinunterkommt: eine ferne und flüchtige Welt von Sensationen kehrt da zurück. (…) Man theilt sich nie Gedanken mir: man theilt sich Bewegungen mit, mimische Zeichen, welche von uns auf Gedanken hin zurückgelesen werden.“[1]

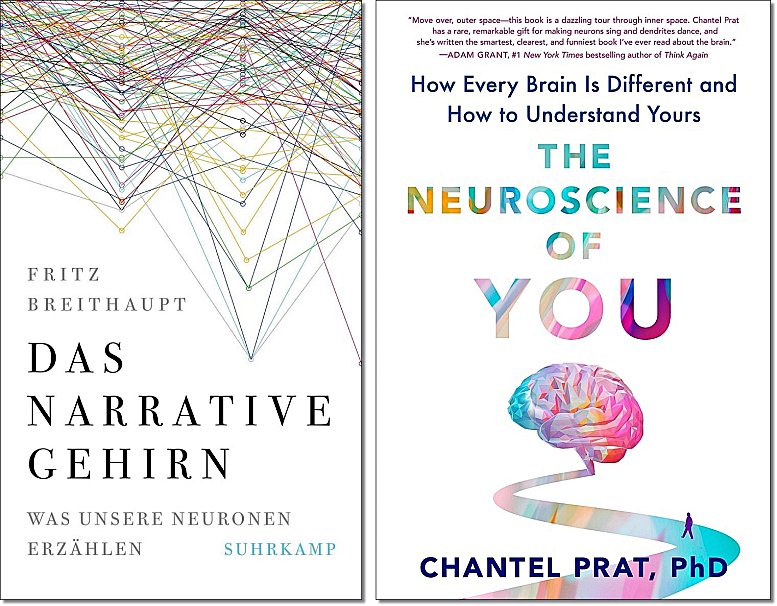

Zwei neue Bücher widmen sich jetzt diesen Fragen, wie wir untereinander Geschichten austauschen, wie sich dabei Narrative verändern können oder festgezurrt werden, sowie den Möglichkeiten, wie das menschliche Gehirn Geschichten, individuell und persönlich, Geschichten aufnimmt und verarbeitet. Die beiden Bücher nähern sich diesen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven und Forschungsgebieten an, einerseits aus der Literatur- und Kulturwissenschaft (Fritz Breithaupt) und andererseits aus der Neurobiologie und Gehirnforschung (Chantel Prat).

Eher zufällig bin ich auf das Buch: „Das narrative Gehirn. Was unsere Neuronen erzählen“[2] gestoßen. Der Autor des Buches, Fritz Breithaupt, ist ein deutscher Literatur-, Kultur- und Kognitionswissenschaftler, der an der Indiana University in Bloomingdale, USA, unterrichtet. Er schreibt regelmäßiger Beiträge für „Die Zeit“ und hat u.a. zwei viel diskutierte Bücher zur Thematik der Empathie publiziert. Der Titel seines Buches hätte mich eher nicht zum Lesen verführt. Denn obwohl ich, während meiner Arbeit als Arzt und Psychotherapeut, Tausenden von Menschen beim Erzählen ihrer Geschichten zugehört habe, ist mir dabei nie ein „erzählendes Gehirn“ aufgefallen.

Doch der Inhalt des Bandes von Fritz Breithaupt entspricht nur wenig seinem eher marketing-strategisch geprägten Brain-Neuro-Titel. Schon beim Durchblättern wurde mir deutlich, dass dieses Buch hilft, die heute häufig verwendeten Begriffe „Narration“ und „Narrativ“ verständlicher zu machen und inhaltlich zu füllen. Dieses Werk eignet sich dabei ebenso für Fachleute aus den Bereichen Medien und Politik wie auch für alle, die einfach gerne Bücher lesen, Filme schauen oder ein Faible für zwischenmenschliche Erzählungen hegen. Besonderes Interesse kann das Buch bei therapeutischen oder pädagogischen Berufsgruppen finden, welche aus kurzen Erzählungen oder geschilderten Sachverhalten rasche Bewertungen, Arbeitsgrundlagen oder gar Diagnosen herausfiltern müssen.

Alle Gehirne sind in ihrem Aufbau gleich, aber jedes Gehirn tickt doch etwas anders

Dass der Begriff der „gossipy neurons“ (was man mit „geschwätzigen oder klatschhaften Nervenzellen“ übersetzen könnte) jedoch ein gängiger Begriff in der Hirnforschung ist, dies habe ich durch die niederländische Neurobiologin Chantel Prat gelernt. Sie lehrt an der University of Washington und hat ein spannendes, ebenfalls breit zugängliches Buch mit dem Titel „The Neuroscience of You“[3] geschrieben. Darin heißt es: „Fortunately, your brain’s way of taking statistics doesn’t require any counting on your part. Instead, the work happens in the connections between the gossipy neurons – in the spaces that determine who is talking to whom, and how loudly.“ Diese „unbewusste Gehirnstatistik“ bezieht sich auf den berühmten Satz des Neurologen Donald Hebb, den dieser 1949 in seinem Buch „The Organization of Behavior“ formuliert hat: „Neurons that fire together wire together.“[4] Nach Hebbs Forschungen verbinden sich durch intensive Erfahrungen die Aktivitäten von einzelnen Nervenzellen über gemeinsame Brücken („Synapsen“) untereinander zu gekoppelten Nervenleitbahnen. Diese bestärken sich anschließend gegenseitig und bewirken so assoziative Lernprozesse und Erinnerungsleistungen.

Sinneseindrücke wirken auf unsere Gehirne sowohl aus der Außenwelt als auch aus dem Körperinneren ein. Sie können unbewusst bleiben oder in unser Bewusstsein vordringen. Die Neurowissenschaftlerin Chantel Prat merkt dazu an: „You learn from all your neural experiences. From your brain’s perspective, it doesn’t matter whether the signals passing through it originate from something you have seen in the outer world, a daydream fantasy, or a deliberate attempt to imagine your potential future. Each of those corresponding electrical storms shape the landscape of your brains’s database.”

Inzwischen besagen immer mehr Ergebnisse der Hirnforschung, dass wir einerseits zwar alle die gleiche Grundanatomie des Gehirns besitzen, aber gleichzeitig jede/r von uns, aufgrund von Genetik und Lebenserfahrungen, eine besondere, individuelle Gehirnarchitektur und eigene Wahrnehmungsdynamik besitzt. Dies bedeutet im wahrsten Sinne, dass wir die Welt jeweils „mit eigenen Sinnen“ erleben, bedingt durch verschieden ausgeprägte Gehirnhälften, gefärbt durch unterschiedliche, biologisch vermittelte Gefühlslagen infolge der wechselnden Mischungen von Neurotransmittern, auf der Basis von lebensgeschichtlich entwickelten, individuellen Erwartungshaltungen oder Belohnungshoffnungen, welche situations- und stimmungsbedingt variieren können. Dementsprechend nehmen wir „gleiche Ereignisse“ persönlich anders wahr und bewerten sie unterschiedlich. Wir müssen uns dementsprechend immer wieder neu orientieren und uns mit den anderen Menschen, auch mit Freunden oder PartnerInnen, verständigen.

Über die strukturellen Elemente von Narrationen

Das Erzählen von Geschichten und Anekdoten zählt zu den wichtigsten Mitteln unserer Alltagsverständigungen. Diese werden heute oft auch als „Narrationen“ bezeichnet (abgeleitet vom englischen „narration“ = Erzählung, Geschichte, Schilderung, kurze Wiedergabe eines Sachverhalts). Sie umfassen, nach Fritz Breithaupt, beiläufige Unterhaltungen, inklusive Klatsch, Mails oder Internet-Chats, sowie Bücher oder Filme. Ihnen allen ist gemeinsam, so Breithaupt, dass sie aufgrund einer auf- und absteigenden Erzählspannung oder Dramaturgie meist überschaubar bleiben, ein erwartbares, definiertes Ende haben, sowie den Empfängern emotionale Reaktionen und Bewertungen erlauben.

Solche Geschichten zu hören könne für manche direkt zu einer „Sucht“ werden, um dadurch das Leben von anderen mitzuerleben. Die Frage sei aber, ob die vorgetragenen Narrationen nur eindeutig oder, um einen eigenen Begriff zu verwenden, nicht häufig eher „meindeutig“ seien? Inwieweit beziehen sich die Erzählungen eher auf Selbstnarrationen, in denen Menschen unbewusst be- oder gefangen sind (z.B. in ihren jeweiligen Rollen in der Familie, tradierten Opferrollen, etc.)? Wann und wie deuten sie die gehörten Erzählungen auf dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen und Erwartungen um? Man könnte auch fragen, ob sich ErzählerInnen und ZuhörerInnen „im gleichen Film“ befänden?

Wiederholungen verändern Narrative und ermöglichen „andere Auswege“

Fritz Breithaupt geht solchen Fragen in seinem „Experimental Humanities Laboratorium“ an der Indiana University nach. Er untersucht mit seinem Team, ob und wie sich erzählte Geschichten immer wieder ändern können, wenn sie weitererzählt werden. Breithaupt schreibt, dass Narrationen in der Wiederholung nicht in „monolithischen Kerkern“ blieben, sondern im Laufe der Verbreitung „multiversional“ geschildert werden und somit auch im Gegensatz zu eindimensionalen Statements stünden. Sie erlauben den ZuhörerInnen, unterschiedliche „Auswege“ aus den geschilderten Geschichten „zu erahnen“, was zugleich bedeute, dass in ihren Vorstellungen auch alles ganz anders kommen könne. Hierin sieht Breithaupt die Nähe von Narrationen zu Märchen, Fantasiegeschichten oder Mythen, welche sich im Laufe der Zeit ändern können. Starre, ideologische Narrative fänden sich bei modernen Fake News. Narrationen eigneten sich somit auch dazu, „im eigenen Kopf“ Fiktionen, Fantasien oder Planungen durchzuspielen oder sogar auch unmögliche Erfahrungen zu konstruieren.

Unterschiedliche emotionale Belohnungen

Kennzeichnend für narratives Denken sei, so Breithaupt, dass es am Ende mit Emotionen belohnt werde. Diese Emotionen können, je nachdem, aus welcher Perspektive die Szenen miterlebt werden, als Happy End, Triumph, Ambivalenz, Entlohnung, Scham etc. enden. In Narrationen könne „mobiles Bewusstsein“, abgekoppelt von der realen Welt, sozusagen „offline“, wie dies Neurowissenschaftler in Hirnscans nachgewiesen haben, zur Vorstellung und Simulation die gleichen neuronalen Netzwerke benutzen, welche auch in der Realität „online“ funktionieren. Breithaupt bezieht sich auf neurowissenschaftliche Konzepte des „predictive brains“, wonach das menschliche Gehirn, aufgrund individueller Erfahrungen, autonom, rasch und spontan individuelle Erwartungs- und Handlungsbereitschaften entwickelt. Narratives Denken erwarte, so Breithaupt, ein rasches Ende der Erzählungen, um diese bewerten zu können. Dabei würden, in der Fantasie, meist nur eine kleine Zahl von Akteuren für diese Erzählungen „gecastet“, wie Opfer – Täter, Opfer – Helfer, Lehrer – Schüler, Freund – Feind, Liebender – Geliebte, Geber – Empfänger, Parasit – Ausbeuter. Aus der zuhörenden Co-Erfahrung entwickle sich in narrativen Echo-Räumen eine spezifische narrative Empathie. Die Segmentierung von Narrationen in überschaubare Episoden diene seit der frühen Kindheit dazu, Ordnung in das Chaos des vielgestaltigen Erlebens zu bringen.

Breithaupt erläutert mögliche Funktionen von Narrationen entlang Grimm‘scher Märchen, welche als zentralen Narrative „Verwundbarkeit“ und „List“ der Akteure aufwiesen. Er führt den unterschiedlichen Stellenwert von belohnenden Emotionen für die Zuhörer an, wie Genugtuung und Satisfaktion, Rührung, Erlösung, Staunen, Erschütterung, Neuheit und Überraschung, sowie bestimmte Formen der Erotik. Kollektiv-öffentliche Funktionen von Narrativen erläutert der Autor an den Beispielen des 9/11, der Finanzkrise von 2008 und der Corona-Pandemie. Hier sieht er auch Elemente einer „narrativen Therapie“, da diese Erzählungen erklärend, integrativ, auflösend und emotional belohnend seien. Eine einseitige, starre, monolithische Identifizierung mit diesen Narrativen, ohne Alternativen auszuloten, biete aber Gefahren von Pathologien. Deshalb sei es wichtig, die vielschichtigen Wirklichkeiten von Narrationen zu betonen. Die Bühne des Theaters wird als „Geburtsort der Bewusstseinsmobilität“ für die Entwicklung narrativen Denkens erörtert. Dabei seien die illusionäre Verwandlung von realen Menschen in spielende Figuren, der zeitliche Umschlag von Hier nach Da, die potentielle Wiederholbarkeit des Geschehens, sowie auch der Bühnenraum von Bedeutung.

Ermutigung zum direkten, gegenseitigen Erzählen, außerhalb der Medien

Fritz Breithaupt sieht die Notwendigkeit, einer „Narrationsarmut“, „Narrationsnaivität“ und „narrativen Unmündigkeit“ entgegenzutreten. Damit meint er das vorherrschende Denken, wonach eine Geschichte einfach eine einzige, festgelegte Geschichte sei, zu der keine Alternativen bestünden. Im Gegenteil gelte es aber, gerade das Weiterdenken und Ausspinnen von dem, was in Erzählungen sonst noch alles möglich sei, zu betonen. Es gehe um „Möglichkeitsräume“, die unterschiedlichen Perspektiven von anderen mitzuerleben, sowie dem Verlust eines aktiven Erzählens entgegenzuwirken. Heute hätten immer mehr die Medien das Erzählen übernommen. Trotz deren schierer Masse an Angeboten drohe eine „narrative Armut“.

Lassen sich narrative Missverständnisse vermeiden?

Aus meinen langjährigen Erfahrungen mit episodisch-narrativen „Erzählungen“ im Kontext der Psychotherapie möchte etwas hinzuzufügen. Dabei beziehe ich mich auf Äußerungen des Psychotherapeuten Milton Erickson, der einmal schrieb: „Wenn ein Patient in seiner eigenen Sprache zu ihnen redet, … dann glauben Sie nur nicht, ihn zu verstehen, denn man hört immer nur mit den eigenen Ohren und denkt in seinem eigenen Vokabular… Wir reagieren auf das gesprochene Wort, je nach unseren eigenen Erfahrungen.“[5] In den Jahrzehnten, die ich in psychotherapeutischen Gesprächen mit Menschen verbracht habe, war es für mich wichtig, diese perspektivischen Unterschiede immer wieder zu bedenken und meine Selbstnarrationen sorgfältig davon zu trennen. Psychotherapie bedeutet zu großen Teilen, den betroffenen Patienten eine selbstständige „Neubewertung ihres Gedächtnisses“ für das zu ermöglichen, was früher in ihren Leben geschehen ist. Dieses Vergangene wird von ihnen immer wieder, aus heutiger Sicht, erzählt und wirkt in diesen Erzählungen weiter. Zugleich stellt das Geschehene aber auch „unveränderliche Tatsachen“ dar, die sie anzunehmen lernen können. Ein Problem der therapeutischen Arbeit besteht darin, gemeinsam heute neue Bewertungen zur Auf-Lösung von erstarrten Narrationen zu finden.

In jeder zwischenmenschlichen Kommunikation sind Warnungen vor impliziten Missverständnissen der ausgetauschten Narrative angebracht. Max Frisch hat diese Problematik in seinem „Gantenbein“-Roman so beschrieben: „Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er, oft unter gewaltigen Opfern, für sein Leben hält, oder eine Reihe von Geschichten, die mit Namen und Daten zu belegen sind, so dass an ihrer Wirklichkeit, scheint es, nicht zu zweifeln ist. Trotzdem ist jede Geschichte, meine ich, eine Erfindung.“[6]

Wir kommunizieren tagtäglich mit selbst erlebten oder von anderen berichteten Geschichten und werden mit vielgestaltigen Narrativen konfrontiert, deren Richtigkeit wir häufig kaum überprüfen können. Die beiden Bücher von Fritz Breithaupt und Chantel Prat können uns sowohl zu einem besseren Verständnis der Aufklärungspotentiale als auch der Manipulationsgefahren von diesen untereinander ausgetauschten Erzählungen verhelfen.

[1] Nietzsche, Friedrich: Der Wille zur Macht als Kunst. Aph .809.

[2] Breithaupt, Fritz: Das narrative Gehirn. Suhrkamp, Berlin 2022.

[3] Prat, Chantel: The Neuroscience of you. How Every Brain Is Different and How to Understand Yours. Dutton, New York 2022.

[4] Hebb, Donald: The Organization of Behavior. Wiley, New York 1949.

[5] Erickson, Milton: Meine Stimme begleitet sie überall hin. Klett Cotta, Stuttgart 1985. S. 86.

[6] Frisch, Max: Mein Name sei Gantenbein. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1964.

26.8.2022