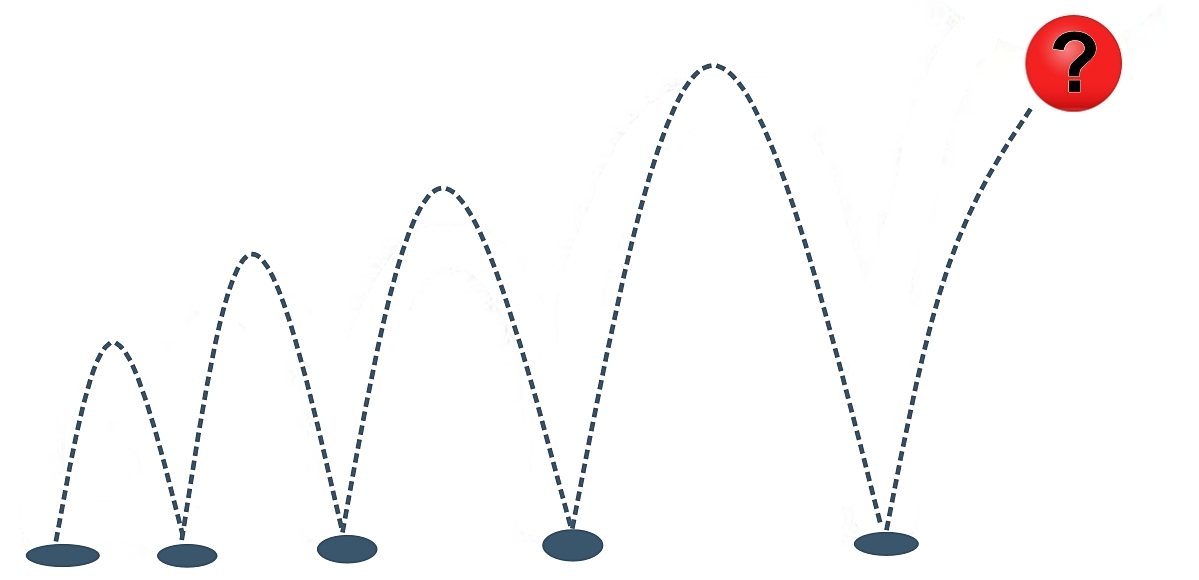

Man findet ihn in Reden und Debatten, in Meldungen und Erörterungen, überall dort, wo es um etwas besonders Wichtiges geht. „Der springende Punkt bei der Sache ist, dass …“, heißt es da oft. Aber warum springt der Punkt?

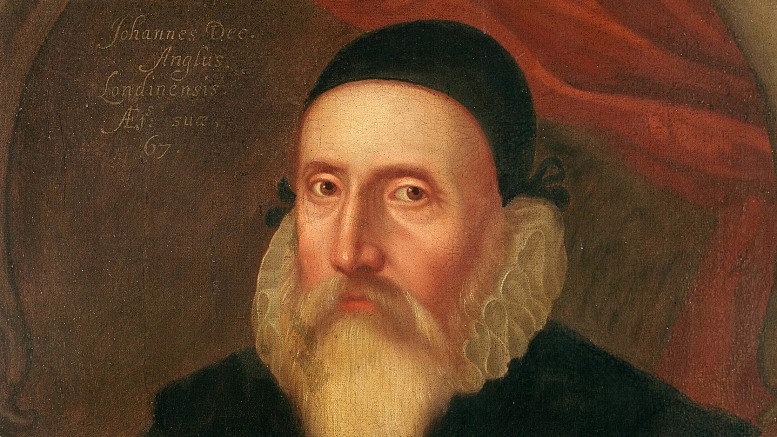

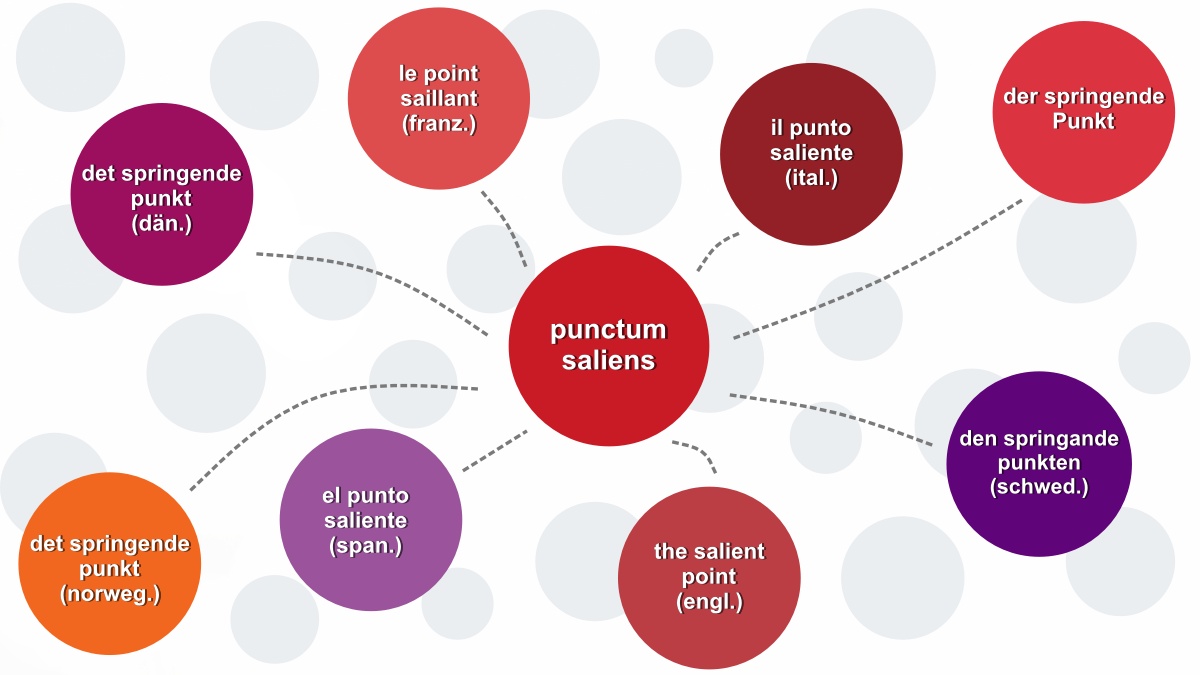

Die Metapher geht auf das in der embryonalen Entwicklung schon früh zu beobachtende Pulsieren des Herzens zurück. Bereits der griechische Philosoph Aristoteles beschrieb dies am Beispiel von Hühnereiern.1 Als dann vermehrt lateinische Übersetzungen der zoologischen Texte des Aristoteles herauskamen, wurde ab der frühen Neuzeit das von ihm entworfene Bild des kleinen, pulsierenden Herzpunktes in eine Reihe von Sprachen übernommen – zunächst meist mit der lateinischen Bezeichnung als „punctum saliens2“, dann aber auch in übersetzter Form.

Lange Zeit hielt sich im Deutschen auch der Hinweis auf das „aristotelische“ Ei – so etwa, wenn der Schriftsteller Felix Salten schrieb, dass in allen Menschenschicksalen Dichtung angelegt sei, „wie der springende Punkt im Ei“3.

„Saliens“ wurde übrigens oft nicht als „springend“ sondern als „hüpfend“ übersetzt. So etwa schrieb 1844 die Wiener „Allgemeine Theaterzeitung“, dass Shakespeares Hamlet, „den hüpfenden Punkt im großen Weltenei herausphilosophieren möchte“4. Und als die „Deutsche Kunst- & Musik-Zeitung“ 1887 über Probleme an den von Karl von Perfall geleiteten Münchner Hoftheatern berichtete, hieß es – mit einem auf den Familiennamen bezogenen Wortspiel – „Man hält den derzeitigen Intendanten, Herrn v. Perfall, für den hüpfenden Punkt im Ei des Verfalles“5.

Auch die lateinische Bezeichnung für den „springenden Punkt“ blieb noch lange Zeit in Gebrauch. So etwa war 1898 in der Wiener Wochenzeitung „Die Arbeit“ über die Probleme der österreichischen Industrie zu lesen: „Das ist das punctum saliens, hier liegt, um vulgär zu sprechen, der Hund begraben, und hier [ist] der Punkt, wo zunächst der Hebel angesetzt werden muß.“6

Allerdings gab – und gibt – es durchaus unterschiedliche Vorstellungen, worum es sich bei einem solchen „springenden Punkt“ eigentlich handle:

Lehrerin: „Häufig hört man auch die Redensart:

Das ist das punctum saliens oder der springende Punkt bei der Sache. Was versteht man wohl darunter?“

Elly (verschämt): „Einen Floh.“7

- Allerdings wird heutzutage angenommen, dass die Beobachtungen des Aristoteles nicht exakt waren bzw. nicht korrekt überliefert wurden. Siehe dazu: Otta Wenskus, Mehr zum Problem des Springenden Punktes in Aristoteles’ Historia animalium 6,3. In: Hermes 149, Zeitschrift für Klassische Philologie & Einzelschriften 2021/1, 43–52 https://www.uibk.ac.at/latinistik-graezistik/mitarbeiterinnen/otta-wenskus/pb/hermes_2021_1.pdf ↩︎

- Lateinisch „salire“ = springen, hüpfen. ↩︎

- Felix Salten: „Könige…“. In: Pester Lloyd, Budapest 10.7.1910, S. 2. ↩︎

- Allgemeine Theaterzeitung, Wien 9.7.1844, S. 678. ↩︎

- Deutsche Kunst- und Musik-Zeitung, Wien, 9.2.1887, S. 44. ↩︎

- Die Arbeit, Wien 5.5.1898, S. 1. ↩︎

- Der Deutsche Correspondent, Baltimore, 3.4.1908, S. 5. ↩︎

5.3.2025