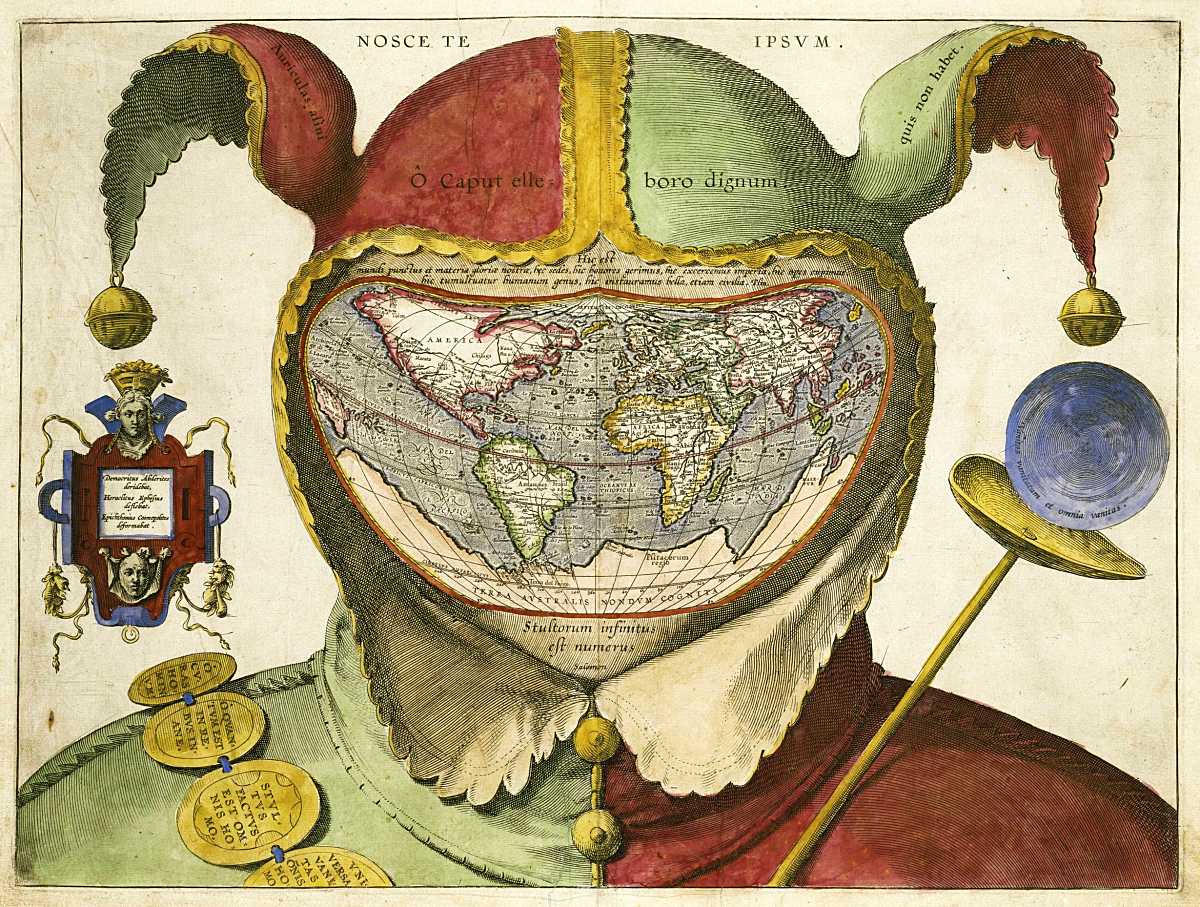

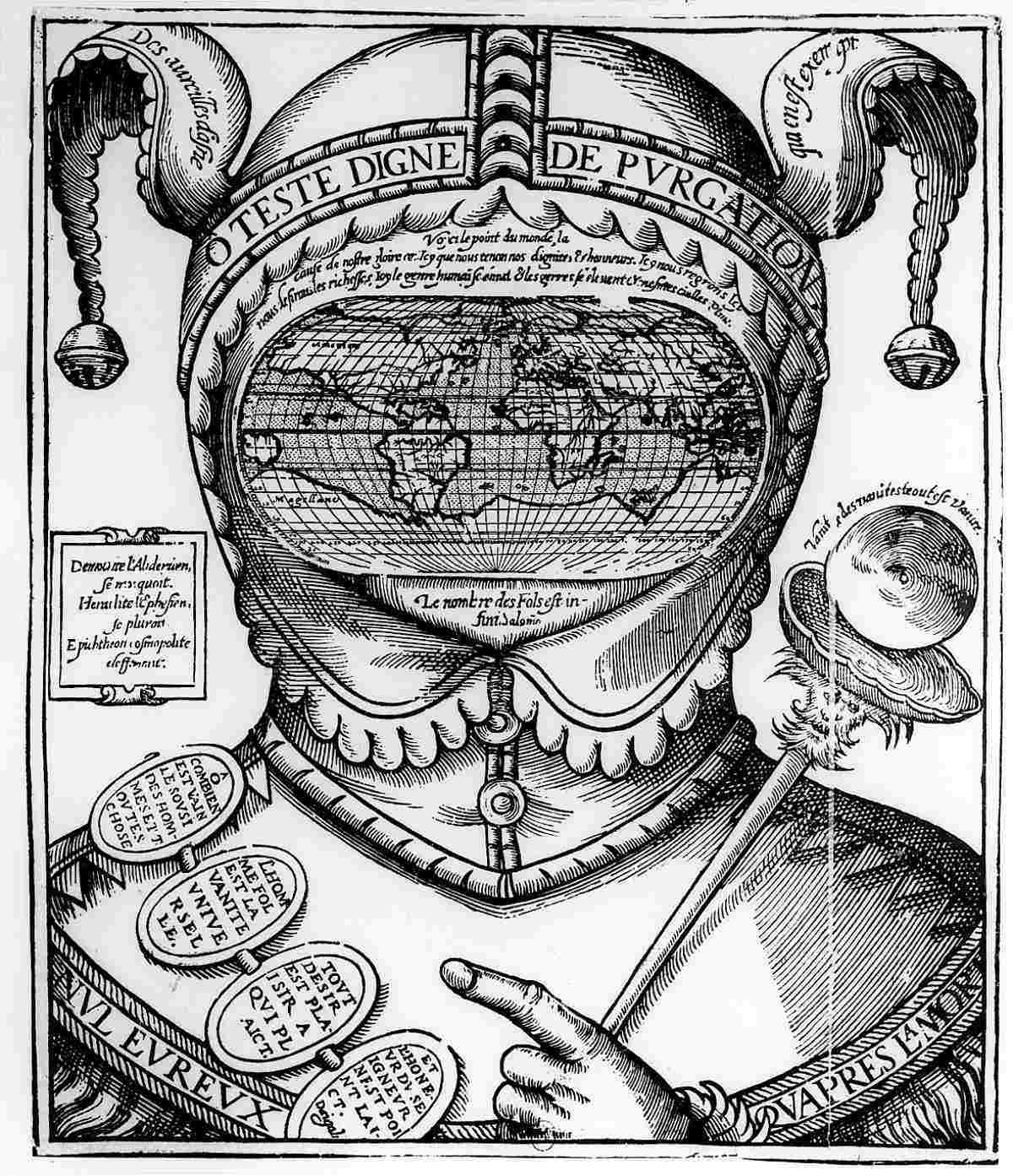

Es ist ein eigenartiges Bild: Ein Kopf mit Narrenkappe, dessen Gesicht eine Weltkarte bildet. Gefertigt wurde der Kupferstich um 1590 vermutlich in Antwerpen. Wer das Bild geschaffen hat, ist unklar – und es stellt sich die Frage, was mit dieser Darstellung ausgedrückt werden sollte.

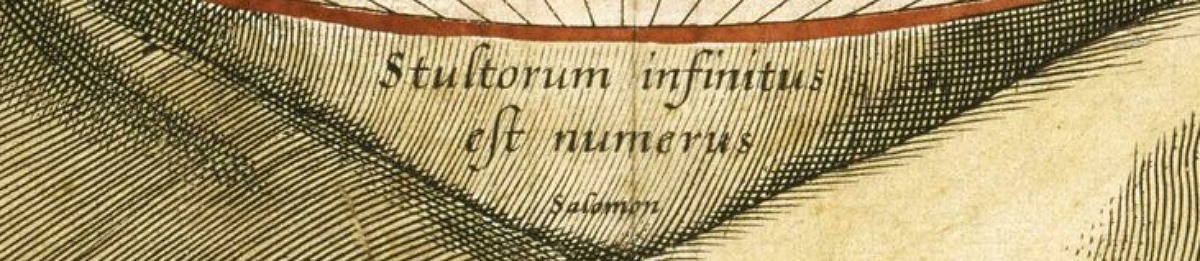

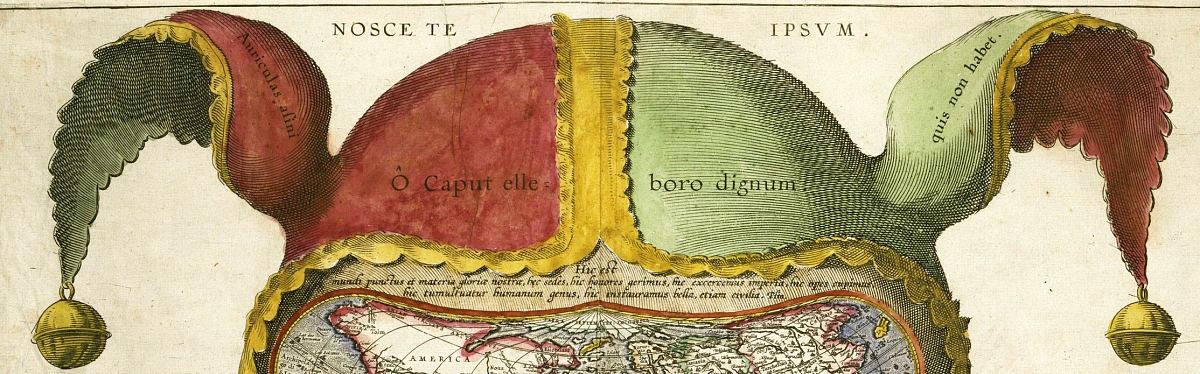

Einen ersten Hinweis gibt die Überschrift des Bildes: „NOSCE TE IPSUM“ – „Erkenne dich selbst“. Es ist dies die aus der antiken griechischen Philosophie stammende Forderung, die eigenen Möglichkeiten, aber auch die eigenen Grenzen zu erkennen, nicht in Vermessenheit, in Hybris zu verfallen. Die Weltkarte wird dabei zum Symbol für den irrigen Glauben, die Welt in ihrer Gesamtheit erfassen und beherrschen zu können. Wer so denkt, ist ein Narr – und „Die Zahl der Narren ist unendlich“ – „Stultorum infinitus est numerus“ – heißt es dazu, mit Verweis auf die Sprüche des Königs Salomo, auf der lateinischen Inschrift unterhalb des Weltkartengesichts.

Auch mit den meisten anderen Bildinschriften wird auf die menschliche Torheit Bezug genommen. Es war dies ein zentrales Thema in der europäischen Literatur und Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts – von Sebastian Brants 1494 publizierter und bald in zahlreiche Sprachen übersetzter Moralsatire „Das Narrenschiff“ und dem gleichnamigen Gemälde von Hieronymus Bosch (um 1500) bis zum „Lob der Torheit“ von Erasmus von Rotterdam (1511).

Auf den sogenannten Eselsohren steht das dem römischen Philosophen Lucius Annaeus Cornutus zugeschriebene Zitat „Auriculas asini quis non habet“ – „Eselsohren – wer hat sie nicht“. Die Inschrift dazwischen, in der Mitte der Kappe, „O Caput elleboro dignum“ – „O Haupt, würdig der Nieswurz“, bezieht sich darauf, dass die Nieswurz (lat. Helleborus) als Heilmittel gegen den Wahnsinn galt.

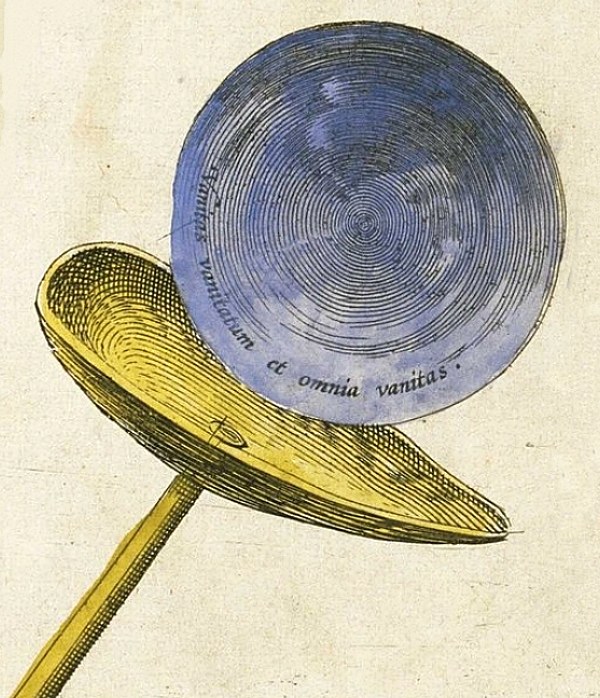

Auf dem Narrenzepter befindet sich nicht, wie sonst bei Narrendarstellungen üblich, ein Puppenkopf, sondern über dem Stab schwebt eine Luftblase. Sie ist ein Symbol für die Nichtigkeit menschlichen Lebens und trägt als Inschrift das Bibelzitat: „Vanitas vanitatum et omnia vanitas“ – „Eitelkeit der Eitelkeiten, und alles ist Eitelkeit“.

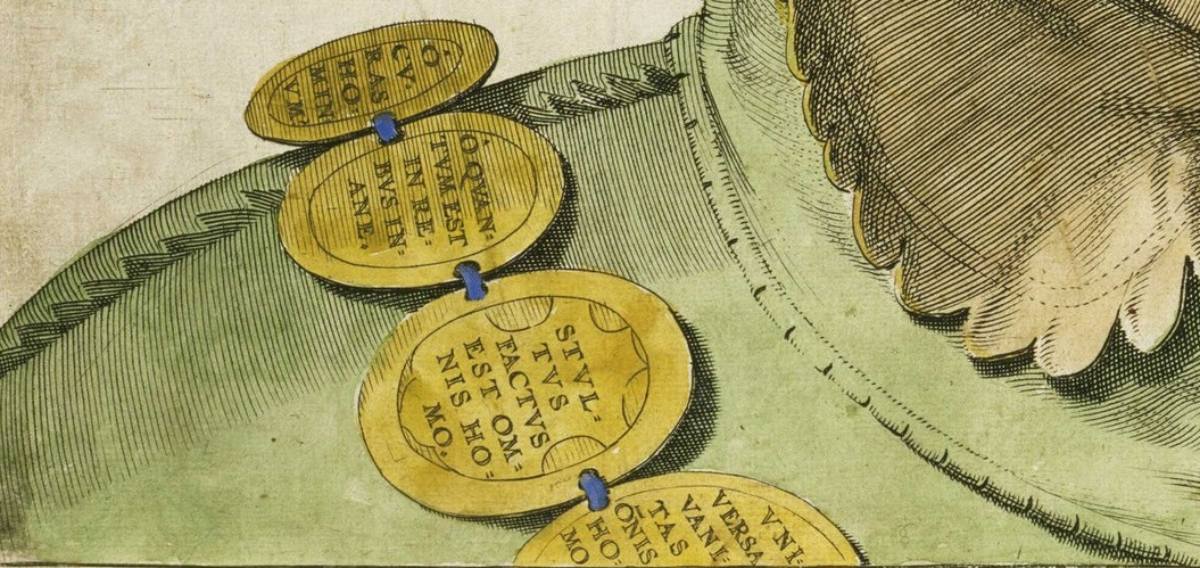

Aufgegriffen werden das Motiv der Torheit und das Vanitas-Motiv auch auf den Plaketten auf der Schulter der Narrenfigur.

Vom römischen Satirendichter Aulus Persius Flaccus stammt der Ausspruch: „O curas hominum. O quantum est in rebus inane” – „Oh, Sorgen der Menschen. Oh, wie nichtig sind die Dinge“. Die Zitate auf den beiden anderen Plaketten: „Stultus factus est omnis homo” und „Universa vanitas omnis homo“ beruhen auf Bibeltexten und weisen darauf hin, dass der Mensch ein eitler Narr sei.

Der Kupferstich mit der „Welt unter der Narrenkappe“ fand offenbar beachtliche Verbreitung. Kolorierte Exemplare finden sich heute unter anderem im „Germanischen Nationalmuseum“ in Nürnberg und in den britischen „Royal Museums Greenwich“, ein unkoloriertes in der „Bibliothèque nationale de France“ in Paris. Auch der englische Schriftsteller Robert Burton (1577-1640) kannte die Darstellung und verweist auf sie in seiner 1621 erschienenen „Anatomy of Melancholy“. Die ganze Welt sei, schreibt Burton, „verrückt, melancholisch, von schwachem Verstand“, sie gleiche einem Narrenkopf, so wie „es Epichthonius Cosmopolites vor wenigen Jahren auf einer Karte dargestellt“ habe.1

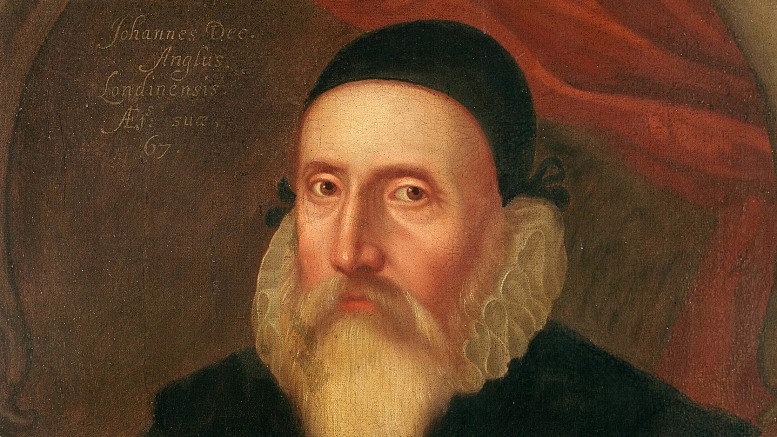

Der Name des von Burton erwähnten Epichthonius Cosmopolites findet sich auf jener Kartusche, die links vom Narrenkopf platziert ist.

Genannt sind hier zunächst die beiden griechischen Philosophen Demokrit von Abdera und Heraklit von Ephesus, die seit der Antike als die Vertreter zweier konträrer Weltauffassungen galten. Während Demokrit für eine heitere, gelassene Haltung stand und über das Leben auf der Erde lachte („deridebat“ heißt es in der Kartusche), beweinte („deflebat“) Heraklit die Torheit der Menschen. Epichtonius Cosmopolites wird als derjenige genannt, der diese Haltungen dargestellt („deformabat“) habe.

In der Forschung ist man sich weitgehend einig, dass Epichtonius Cosmopolites ein Pseudonym ist. Vielleicht, so wird von manchen vermutet, handelt es sich dabei um den Pariser Kupferstecher Jean de Gourmont (1501-1600). Denn dieser veröffentlichte bereits 1575 einen nahezu identen, jedoch französisch beschrifteten Stich mit Narrenkappe und Weltkarte.

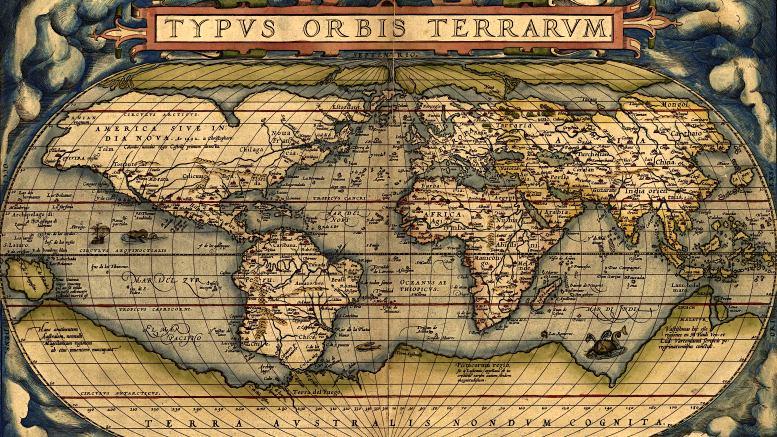

Ob Jean de Gourmont diese und auch die spätere Darstellung selbst gestaltet hat oder ob er nur der Drucker war, ist unklar. Sicher hingegen ist, dass die detaillierte und dem aktuellsten Wissensstand entsprechende Weltkarte auf Karten aus dem großen, 1570 erstmals publizierten Atlas „Theatrum Orbis Terrarum“ von Abraham Ortelius basiert. Ortelius (1527-1598), der in Antwerpen lebte, gilt als der bedeutendste Geograf und Kartograf seiner Zeit und sein „Theatrum Orbis Terrarum“ als der erste moderne Atlas. Das Werk, das perfekt auf die Interessen und Bedürfnisse des damaligen „Zeitalters der Entdeckungen“ abgestimmt war, fand rasch weite Verbreitung und führte zu einem weiteren Aufschwung bei der Herstellung von Karten, Atlanten und Globen.

Allerdings gab es auch Skepsis gegenüber dem kartografischen Eifer und den globalen Ansprüchen der Zeit. Sowohl auf dem französischen als auch auf dem lateinischen Stich ist oberhalb der Weltkarte ein Zitat aus der „Naturalis historia“ („Naturgeschichte“) des römischen Schriftstellers Plinius d.Ä. abgedruckt.2

In deutscher Übersetzung lautet die Weltsicht des Plinius: „Dieser Punkt im Universum ist der Stoff unsers Ruhmes, ist unser Wohnsitz. Hier bekleiden wir Ehrenstellen; hier üben wir Herrschaft; hier trachten wir nach Reichtümern; hier werden die Menschen in Aufruhr versetzt; hier führen wir Kriege, sogar Bürgerkriege“3.

Es ist also eine durchaus kritische Weltsicht, die hier über die „Weltkarte unter der Narrenkappe“ vermittelt wird. Und der Narr, dem durch seine gesellschaftliche Sonderstellung das Aussprechen unangenehmer Wahrheiten, Kritik an etablierten Autoritäten und Respektlosigkeit gegenüber der vermeintlich absoluten rationalen Erfassbarkeit der Welt erlaubt war, erscheint hier fast wie eine Art früher Globalisierungsgegner.

- “Thou shalt soon perceive that all the world is mad, that it is melancholy, dotes; that it is (which Epichthonius Cosmopolites expressed not many years since in a map) made like a fool’s head (with that motto, Caput helleboro dignum) a crazed head, cavea stultorum, a fool’s paradise”.

In: Democritus Junior (= Robert Burton), The Anatomy of Melancholy. London 1806, S. 24. ↩︎ - Latein: „Hic est mundi punctus et materia gloriae nostrae, hic sedes, hic honores gerimus, hic exercemus imperia, hic opes cupimus, hic tumultuatur humanum genus, hic instauramus bella, etiam civilia“

Französisch: „Voyci le point du monde, la cause de notre gloire. cet Icy que nous tenons nos dignités & honneurs. Icy nous regnons Icy nous désirons les richesses, Icy le genre humain se émut et les guerres se élèvent & mesme cruelles.“ ↩︎ - Übersetzung basierend auf: Cajus Plinius Secundus, Naturgeschichte. Übersetzt von Christian Friedrich Lebrecht Strack, 1. Teil, Bremen 1853. S.112.

Stracks Übersetzung lautet: „Dieser Punct in der Welt (denn etwas Anderes ist die Erde im Universum nicht) ist der Stoff unsers Ruhmes, ist unser Wohnsitz! Hier bekleiden wir Ehrenstellen; hier üben wir Herrschaft; hier trachten wir nach Reichthümern; hier versetzen wir das Menschengeschlecht in Unruhe; hier erregen wir Kriege sogar gegen Bürger“. ↩︎

7.2.2025